― 事業者は、公衆が有意に被ばくするような事故は起こらないと評価している ―

※前回の記事はやや分かりにくいのではないかと考えたため、この概要版を作成しました。

東海再処理施設の事業者は、今後、発生する可能性のある最大の事故として、冷却喪失による高レベル放射性廃液の蒸発乾固を選定し、その影響を評価した結果、一般公衆が受ける放射線被ばくは、自然放射線による1年間の被ばく量にも満たないと結論している。この事業者による評価内容を確認し、事業者が任意に設定した前提条件や採用した基礎データなどについて、様々な問題点や疑問点を指摘した。

事業者による事故の影響を評価は、大きく2段階で行われている。

まず、事業者は事故がどのような過程でどこまで進展するかを想定して、基本的な前提条件を設定(仮定)している。この段階で事業者は、自ら実施する安全対策が全て期待どおりに有効に機能すると見做して、発生する事象の種類やその規模を小さく限定している。この限定によって、事故の規模(=環境及び公衆へ与える被害の大きさ)が既に大枠で設定されている。

その上で、事業者が様々な基礎データ(数値)を自由に選択して適用し、施設外へ放出される放射性物質の量や、それによる一般市民の被ばく量を具体的に試算している。

こうして、事業者は事故の影響を自在に評価していると理解できる。

1.高レベル放射性廃液を貯蔵する施設の概要

東海再処理施設(TRP)の主工場で発生した高レベル放射性廃液は、1.4 m離れた高レベル放射性廃液貯蔵施設(HAW)で貯蔵されており、両施設はT15トレンチ(半地下)及び連絡管路で繋がっている。また、このHAW施設で貯蔵している廃液は、T21トレンチ(地下)を経由してガラス固化施設(TVF施設)へ送り出すことになる。

図1 高レベル放射性廃液貯蔵施設の基本的な構成

HAW施設では、地下にあるコンクリートセル内に設置した大きな貯槽(V31~V36、120 m3×5基+予備1基)に廃液を保管している。

常に冷却水で廃液を冷却し、圧縮空気で廃液を脈動(撹拌)し、さらに水の放射線分解で発生する水素ガスを圧縮空気で希釈し続けなければなりません。この冷却水が停止すれば、やがて廃液が沸騰し、最終的には水分が全て蒸発して乾固する。また、廃液の撹拌が停止すると、廃液に含まれる不溶解残渣(固体分)が貯槽の底などに沈殿してホットスポットを発生し、腐食が加速されて廃液が漏れ出る可能性がある。さらに、水素ガスの希釈が停止すれば、いずれ水素爆発を起こす危険性がある。

2.高レベル放射性廃液貯槽、セル及び建屋の排気系統

2.1 高レベル放射性廃液貯槽の排気系統

通常、高レベル放射性廃液貯槽の排気は、貯槽排気系の水洗浄塔、除湿器、HEPAフィルタ及びヨウ素フィルタなどを経てルーツ式排風機によって排気され、セル排気系へ合流する。その後、この排気は、セル系HEPAフィルタを通った後、セル排風機によって主排気筒へ送られ、大気放出されている。

ここで、廃液貯槽の排気系に設置されているルーツ式排風機は、運転が停止すれば内部のロータによって排気の流路が塞がれるため、貯槽排気が密閉状態になり、大量の水蒸気などで内圧が上昇すれば設備が破壊される可能性がある。これを避けるため、緊急放出系が分岐しており、排気圧が水封槽の背圧を超えると放出系が解放状態となり、排気自体の圧力によってHEPAフィルタを経て排気筒から大気放出される。

2.2 排気系は負圧バランスが崩れると、直ちに排気が意図しない区域へ流れて汚染する

HAW施設の排気系は、各区域の排気系統が複雑に繋がっており、排気ダクト途中にあるダンパやバイパス配管のバルブの開度などを調整することによって、各所の負圧を特定の値に設定し、それを常に維持する必要がある。

このため、大量の水蒸気が発生したり、爆発などによって特定の場所の内圧が増加したり、逆に、排気系統のダクトの一部が破損して空気が流入し、内圧が低下した場合には、圧力バランスが崩れて排気が直ちに逆流し、意図しない放射能汚染が拡大する危険性がある。(これを防ぐ目的で、排気系統の数箇所に逆流を防止する逆止弁が設置されているが、通常、この弁は必ずしも気密性のあるものではなく、また、僅かの逆圧(5cmAq)にしか耐えられず、容易に破損する。)

3.冷却喪失による高レベル放射性廃液の蒸発乾固事故

3.1 高レベル放射性廃液の蒸発乾固事象の経過

高レベル放射性廃液貯槽の冷却水が停止すると、廃液の自己発熱によって沸騰し、水蒸気とともに非揮発性の放射性物質を含むエアロゾルや硝酸を含むミスト等が排気中へ移行する。さらに沸騰によって廃液中の硝酸が濃縮されれば、揮発性の放射性物質(特に、放射性ルテニウム)や硝酸の熱分解によるNOxガスが発生する。その後、廃液は乾固してさらに温度が上昇すれば、硝酸塩の熱分解によるNOxガスや、セシウム等の非揮発性成分が直接気化する。

3.2 高レベル放射性廃液の蒸発乾固による放射性物質の施設外への放出

冷却喪失による高レベル放射性廃液の蒸発乾固事故は、地震や津波を初めとして、設備の故障や電源の喪失、或いは、竜巻や大型航空機の落下による屋上の冷却水設備の破壊などによって発生する。

放射性物質の施設外への放出は5段階で拡大すると考えられる(図2)。

ここで重要なことは、事業者は通常運転時の①段階だけしか実際に経験しておらず、それ以降の②~⑤段階は、誰も実際には経験して確かめことのない未知の領域であるということです。特に、③~⑤の段階における事故事象の具体的な推移や作業者による対処については、余りにも不確定な要因が多いため、具体的に根拠を示して有効性などを証明することはできません。あくまでもおおまかな一つの想定に過ぎません。

図2 高レベル放射性廃液の蒸発乾固における大気放出の段階

3.3 施設外から廃液貯槽へ水を注入する冷却方法は、限界がある

TRP施設では、③段階の緊急作業として、廃液の温度を下げるために、仮設の設備を使って施設外から廃液貯槽内へ直接水を注入することが想定されている。しかし、これは、人が仮設する設備を使って行う臨時の作業であり、また、排気系の除湿器の能力が小さいことや、大量に発生する凝縮廃液を貯留する設備容量の制約、さらに、排気フィルタの水分負荷による破損の可能性などから、事故の初期段階で短時間しか適用できない。

4.高レベル放射性廃液の蒸発乾固事故の評価

4.1 東海再処理施設における蒸発乾固事故の評価

2014年3月の資料に記載されている内容(評価A)では、事業者は、高レベル放射性廃液貯槽(5基)全てが24時間沸騰し、放射性物質及び水蒸気を含む排気が、緊急放出系HEPAフィルタを経て大気放出された場合、フィルタが機能低下すると設定して評価し、一般市民の被ばく線量は0.1 mSvになると推定している。

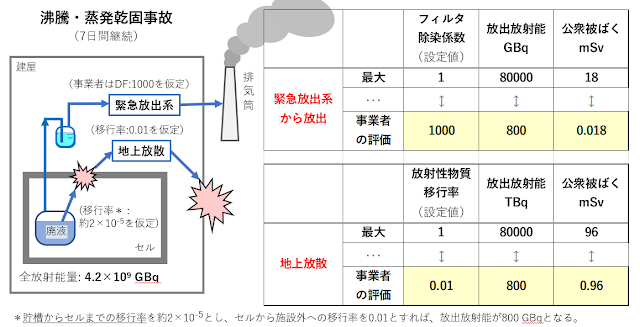

2019年12月の廃止措置計画の変更認可申請書に記載されている内容(評価B)では、事業者は、高レベル放射性廃液貯槽(5基)が7日間沸騰し、発生した蒸気が放射性エアロゾル等と一緒に緊急放出系HEPAフィルタを経て排気されると仮定し、放出放射能量は800 GBq(RRP施設のわずか1/7)、一般市民の被ばく線量は0.018 mSvと推定している。なお、建屋から直接放出された場合、0.96 mSv。

4.2 推定された一般公衆の被ばく量に関する疑問点

(1)評価Bの公衆被ばく量は、評価Aのそれよりも極端に小さい

評価AとBは、基本的には事故の継続時間だけが異なる。しかし、評価Aの継続時間を7日間とすれば、公衆被ばくは0.7mSvであり、評価Bの0.018 mSvは1/40まで低下している。これは、その後の事業者による安全対策などを考慮したということかも知れないが、事業者が自在に設定し、評価している状況が窺える。

(2)最大の事故による公衆被ばくが、自然放射線による被ばくよりも低い?

事業者による評価Bでは、最大の想定事故とした蒸発乾固による公衆の被ばくは、僅か0.018 mSvしか発生しないと推定しており、自然放射線による年間の被ばく量や国際放射線防護委員会(ICRP)が推奨する平常時の公衆被ばく(暫定目安:年間で1mSv)よりもはるかに小さい。この結果から、「高放射性廃液の全量が7日間沸騰を継続し、施設から直接放出(地上放散)した場合においても、一般公衆に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれはない」と結論している。

これは、もはや事故は起こり得ないし、現状のまま高レベル放射性廃液を保管していても、何ら問題はないと言っていることを意味している。

5.放射性物質の大気放出量の推定に関する問題点

5.1 評価のベースとなる放射性物質の挙動に関する基礎データの問題点

事故時に大気放出され、公衆被ばくの主要な部分をもたらすルテニウムは、温度や共存する成分(特にNOx)などに応じて素早く反応し、化学形態や反応機構が極めて複雑で、実態を測定すること自体が非常に難しい。模擬物質を使った多くの実験では、測定データのばらつきが大きく、物質収支が合わず、繰り返し実験の再現性が低いなどの問題がある。

結局、基礎データとしてどのようなデータを適用するかは、事業者が任意に選択している。

5.2 放射性物質の大気放出量を推算する方法は不確かである

事故時に施設から大気中へ放出される放射性物質の量は、事故の発生場所に存在する放射性物質の量(MAR)をベースにして、5種類の数値の掛け算として大まかに推定している。

ここで、特に空気中へ飛散率(ARF)と、施設外まで移動する移行率(LPF)は、評価者が設定する前提条件と適用する基礎データによって、放出量は幾らでも変化する。また、これらの移行率は、現実には時間とともに刻々と変化するが、この推算式では表現できない。

5.3 放射性物質の大気放出量を推算する移行率は、非常に不確かである(例)

事業者は、地上放散に対する「建屋外への移行率」の根拠として、1969年に開催された国際会議の要旨集に掲載された論文を挙げているが、ここで提案された移行率は、エアロゾルの移行率として、爆発事故では1.0、火災の発生や貯槽が破損した場合は0.1、さらに排気がフィルタを通過する場合は0.01としており、10倍刻みの定性的な区分に過ぎない。

また、事業者は、セル内から施設外への移行率について、(どんな穴が開いていても)閉じ込め壁が1枚あれば移行率は1/10になると仮定して、セル壁と建屋の外壁の2枚あるので移行率は1/100になると実際に設定しているが、これは何の根拠もないものである。

そもそも、国の安全研究を担う研究機関が、50年以上も前のおおまかな数値を引用して公衆の被ばく線量を算出しているのは、驚くべきことである。

図3 除染係数及び移行率による大気放出量と公衆被ばく量の変化

5.4 事故時におけるHEPAフィルタのエアロゾル除去性能の低下

大気放出する前に排気中の放射性物質(エアロゾル)を捕集して除去する主要な設備であるHEPAフィルタの性能については、フィルタ差圧や水分による性能低下や破損が問題となるが、これらに関する基礎データは、海外も含めてわずか3個の技術報告しか存在せず、その内容も極めて限られている。

空気圧力による性能低下については、フィルタ差圧が約90~200 cmAq位まで増加すると、排気のリークが発生し、この範囲を超えるとフィルタが構造的に破損する。

排気中の水ミストや水蒸気の結露などによる性能低下については、フィルタの差圧が25 cmAqを超えるとろ過材が構造的に破損し、排気のリークが発生して除染係数(DF)が低下する。また、フィルタのろ過材が深さ20 cmまで水分が蓄積(浸透?)した場合には、エアロゾルの透過率が1%まで影響されるという記載があるが、内容が非常に曖昧であり、データは不確かさがかなり大きいと明記されている。

しかし、TRP施設及びRRP施設では、この記載を根拠として水ミストの影響でフィルタのDFは1段当たり一桁低下すると理解して、フィルタ(2段)のDFを100×10=1000(つまり、99.9%捕集する)と設定して放射性物質の大気放出量を算出している。

放射性ヨウ素やルテニウムなどは、専用の吸着フィルタ(活性炭や銀ゼオライトの固体吸着剤)で除去するが、緊急放出系では設置されておらず、基本的に除去されない。

6.事前の安全対策が機能せず、事故対処にも失敗した場合を評価するべきである

上記の事業者による事故評価は、事業者が事前に実施した安全対策等が想定したとおりに全て機能し、また、仮設設備などによる緊急対処が成功した場合にのみ成立するものである。

前述のように、事業者が試算した放射能の放出量や公衆の被ばく量は、事業者が任意に設定した前提条件や多くの不確定な要因を含んでおり、何ら実証された訳でも、また、大きな事故が発生しないことを保証するものでもありません。

事故による影響評価は、むしろ事前の安全対策が想定どおりに機能せず、初期の緊急事故対処にも失敗して事故が拡大した場合を想定して発生する可能性のある環境及び公衆に与える被害を評価するものでなければ無意味です。

仮に、事業者が設定した前提条件はそのままにしたとしても、施設内で空気中へ飛散した放射性物質が全て大気中へ放出されるとすれば80,000 GBq、これによる公衆の被ばく量は18~96 mSvとなり、これが事業者による評価Bの最大値と考えられる。

実際にこの蒸発乾固事故が発生すれば、放射性物質が大量のNOxガスとともに、赤褐色の放射性プルームとなって長期間放出されると想定され、広範な地域が現状を回復できない致命的な被害が発生する。この地域で生活している100万人をはるかに超える茨城県民が、「そのリスクを受け入れるか否か」を、自分の意思で選択できないということが問題なのです。

7.廃液や放射性物質の逆流による漏えい・汚染の発生

前述のように、事故時には給排気が容易に逆流し、意図しない区域に汚染が拡大し、人による事故対処ができなくなる可能性がある。また、パージ式液位計が機能するためには、測定対象の内部よりもほんの僅かだけ高い圧力に制御しながらパージ空気を供給しなければならない。内圧が時間とともに変化する状況で、実際にこの液位計が機能するかどうか疑問である。

事故時に計測機器が機能を失って事故現場の状況を把握することができなければ、極めて深刻な事態となる。事業者は、緊急時に可搬式のマノメータや温度計などを使うとしているが、設備内の圧力レベルが高くなれば、これらの計測配管や仮設設備へ廃液や排気が逆流し、事故現場から離れた施設外で重大な汚染が発生することも考えられる。

8.送液配管の破断による高レベル放射性廃液の漏えい事故の評価

配管破断による高レベル放射性廃液の漏えい事故について、その問題点を追記する。

事業者は、「放射性物質を含む液体を保有する貯槽について、移送時に配管から10分間 (漏えいの発生後10分で対応できると想定) 漏えい」したと明記されている。

ここで事業者は漏えい時間を10分に設定し、漏えいする廃液量が2 m3になり、この漏えい量から出発して、施設外へ放出される放射能量を2.2 GBqと算出し、これは十分に小さいとして事故として取り上げないと記載している。

このことは、事業者が作業員の対応できる時間を変更すれば、事故の規模(放射性物質の環境への放出量)を自在に設定できるということを意味しており、驚くべきことである。

現実には、作業者が10分間で必ず対応できるという保証はないので、作業者が対応できる時間を2倍にすれば、公衆の被ばく量も直ちに2倍になる。つまり、事業者による事故評価が、その程度のものであることを端的に示す一例である。

0 件のコメント:

コメントを投稿